光の受容器『N邸』に捧ぐ

『建築光幻学』(1977年 鹿島出版会)の最終章「現代建築のオプティカルな表情」で、磯崎新氏の『N邸』をトップに挙げた黒川哲郎は、こう解題しています。

「磯崎はこの住宅を〔自作のなかで、みずからもっとも評価するもの〕と、SD誌1976年4月号の磯崎特集号で述べている。このことばには、彼特有の諧謔とはぐらかしが含まれてはいるものの、彼が丹下とは別な世界に踏み出す足がかりとしたもののほとんどすべてが盛り込まれている。そのひとつは、光をいかに建築にもち込むかということで、彼は、〔S.E.ラスムッセンの『経験としての建築』の記述が、あの不思議な静謐さと透明感のみなぎるヤン・フェルメールの絵画のもつ秘密がこの(フランドル)地方の町屋の高窓に由来することを教えてくれた〕と述べている。そして〔日本的でない方式でそれを達成するために、新たな高窓としてトップライトという手法をとることになった〕と付け加えている。

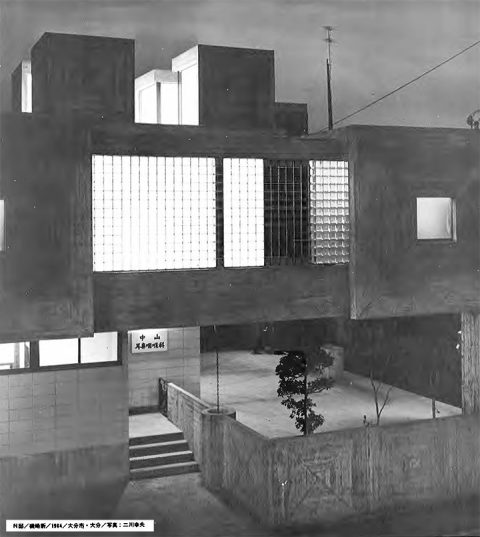

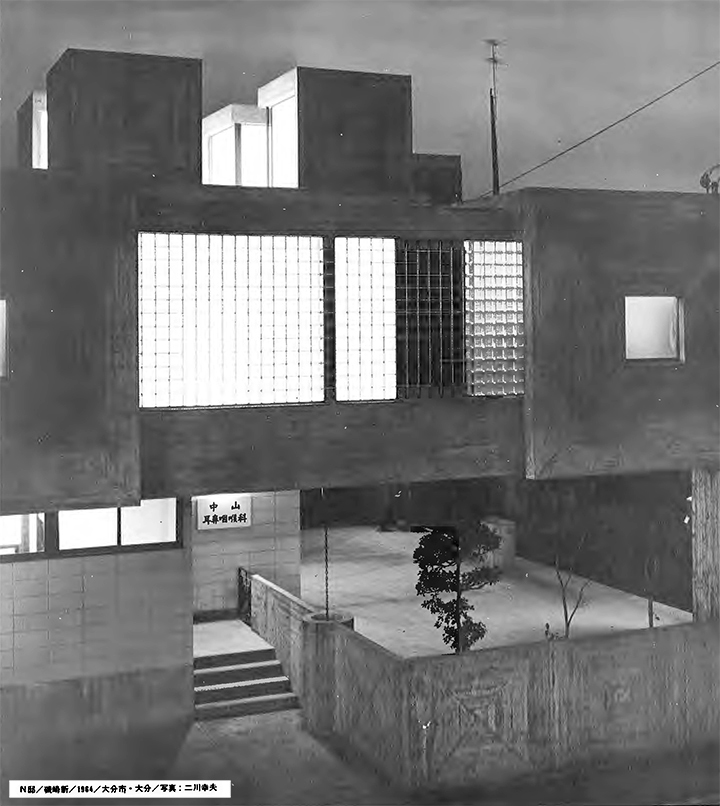

『N邸』のトップライトは、互いに向き合った2面を開口とする4つのサイコロ型の光井戸で、開口部にはラフワイヤーガラスが入れられている。そして、やはりフランドル地方の町屋の腰窓の多くに色ガラスが用いられているのにならったのか、外壁の開口部にはガラスブロックが埋められている。採光のための開口部と透視のためのそれとを明確に分離するという意図にしたがって、建築の四隅の立方体の壁面に小さく穿たれた6つの小窓だけが透視ガラスになっている。

しかし、東面はガラスブロックが北半分しか使われておらず、南半分は透明ガラスの開閉可能なサッシュとなっている。これは、磯崎の柔軟性と巧みさをあらわしているといえよう。北側もまたガラスブロックが西半分しか入っておらず、その東半分がオープンになっている。これは、階段を昇りきってドアをあけて初めて、室内の光の空間に出会うという意図によるものであろう。

彼の言う〔清冽さと透明感のみなぎる世界〕とは、透明ガラスによる見せかけの透明性ではなく、またコーリン・ロウのいう〔現象として虚〕の透明性でもない。この住宅では、あらゆる方向からの散乱光が新たな光を合成する光の受容器のような空間が展開されている。そこに生じる、光と光が純粋に演じるドラマこそ、彼が本来意図したものなのであろう」

『建築光幻学』の共著者である長谷川堯氏の「あるガラスの旅―不透視の輝きを求めて」という論文に続いて、黒川は「光の受容器としての建築」というタイトルのもと、「半透明素材の歴史」「透光透視性と透光不透視性」「建築空間における光の歴史」「近代建築における透光不透視性」「現代建築のオプティカルな傾向」とう章立てで論を展開しています。その後半で、

「光と影から出発した建築の、光との関係の発展は、建築を光の受容器として発展させた歴史でもあった。建築から姿を消そうとしている自然光を、再び建築にとりもどすには、建築はより豊かな表情をもった光で満たされなければならない。そのためには透視性のフィルターと採光性のフィルターが分離され、巧みに使いこなされる方向がより明確なものとなっていくだろう。この透視性と採光性を分離する方法は古くから行われ、近代では、コルビジュエやシャローは、透視・採光・通風の分離を行っている。現代では、磯崎新の『N邸』がそのプロトタイプともいえる姿を示している」

と述べ、最後に

「現代建築は、全体性や表面性を強調するあまり、装飾や素材感、細部表現はもちろん、光の表情さえも貧しいものになりすぎてしまった。内部空間は、巨大建築になればなるほど構成的な複雑さ、多様さをもちながらも、平板さを脱しきれずにいる。光は、自然光も人工光も明確な区別をもたずにとり込まれ、不自然なハイライト部分をつくりだしたり、とげとげしかったり、ねぼけたりしている。影にいたっては陰惨としかいいようがない。光の濃淡は単なるまだら模様をつくりだすのみであり、内部空間はボイドそのものである。

建築は廃墟になったとき、もっとも美しいといわれているが、現代の建築は廃墟となっても本当に美しいものだろうか。もし輝きと厚みと重さをもって降りかかってくるような光と、もっと新鮮な味わいに富んだ光の陰影をもってその空間を満たすならば、建築がその外被を注意深くはがされていったとき、光のソリッドな箱が、ゆらめきながらも、その豊かな表情をそのままに保って、透明な外気のなかに明確な姿を残していることであろう。そんな建築こそ「空間」ということばの響きがもっともふさわしいものなのではないだろうか」

と結んでいます。

*手元にSD誌1976年4月号が見当たらず、原文に当たっていません。

コメント